Anlass für diesen Artikel lieferte mein Großvater mütterlicherseits. Auf der Suche nach Spuren seiner frühen Kindheit befasste ich mich eingehender mit den historischen Umständen dieser Zeit – und entdeckte dabei so manches Überraschende, vor allem aber auch Schauderhaftes!

Der theoretische Hintergrund zu meinen Ausführungen basiert auf dem Buch von Verena Pawlowsky: „Mutter ledig – Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien 1784-1910“. StudienVerlag 2001.

Aus den Erzählungen meiner Mutter war bekannt, dass unser Großvater – als uneheliches Kind geboren – in einem Waisenhaus aufwuchs. Seine Mutter war eine Dienstmagd, sein Vater angeblich ein ungarischer Graf. Erste Nachforschungen stellte ich bereits vor zehn Jahren an, ließ die Sache aber immer wieder einschlafen, bis sich auch meine Schwester dafür zu interessieren begann.

Recherchearbeit

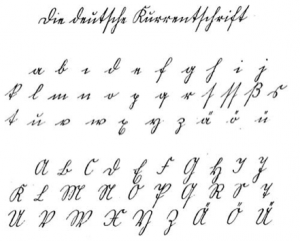

War es bis vor wenigen Jahren noch notwendig, die Taufbücher in den Pfarrbüros vor Ort zu durchstöbern, ist das heute bequem von zu Hause aus möglich, denn gerade für Österreich sind sehr viele Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher bereits digital erfasst. Unter http://data.matricula-online.eu/de/bestande/ lassen sich Einträge finden, die älter als ein Jahrhundert sind; die jüngeren unterliegen noch dem Datenschutz. Hat man sich einmal mit dem System vertraut gemacht, besteht eine größere Hürde im Entziffern der Kurrentschrift. Zwar habe ich diese im Fach Schönschreiben in der Volksschule kennengelernt, aber das ist schon lange her und außerdem hatten manche Pfarrer eine fürchterliche Klaue.

Das Findelwesen

Mein Großvater, nennen wir ihn Leopold Julius, kam im März 1875 im Wiener Gebärhaus zur Welt. Diese Institution war im Geiste der Aufklärung 1784 von Kaiser Joseph II. gegründet worden, um (vor allem) unverheirateten Müttern die Möglichkeit zu geben, ihre Niederkunft zu verheimlichen. In manchen europäischen Städten, etwa in Mailand, existierten damals sogar schon „Drehladen“ – die Vorläufer der heutigen „Babyklappen“.

In der sogenannten „Zahlklasse“ des Wiener Gebärhauses konnten Frauen ohne Angabe ihres Namens entbinden – und sich ihrer Neugeborenen im angeschlossenen Findelhaus entledigen. Die „Gratisklasse“ wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von mehr als 90 Prozent der Schwangeren, die einen Nachweis ihrer Mittellosigkeit erbringen mussten, in Anspruch genommen. Auch dort blieben die Mütter zwar nach außen hin anonym, mussten jedoch als „Schauobjekt“ für den geburtskundlichen Unterricht herhalten. Was für die Ausbildung von Medizinern zwar ein Vorteil war, bedeutete aber andererseits, dass der Berufsstand der Hebammen an Einfluss verlor, weil die Geburtshilfe in männliche Hand übergegangen war. Gesunde und stillfähige Wöchnerinnen hatten außerdem gegen einen geringen Lohn bis zu vier Monate im Findelhaus als Ammen zu dienen. Zur Erklärung: Der Begriff „Findelkind“ wurde damals nicht im Sinn eines ausgesetzten, sondern eines abgegebenen Säuglings verwendet.

Ungewollte Schwangerschaft

In der gesellschaftlichen Wahrnehmung wurde zwischen zwei Arten von ungewollt schwanger gewordenen Frauen unterschieden: den nicht verdammenswerten „Schlachtopfern der Verführung“ und den verkommenen „schamlosen Freudendirnen“ (Zitat aus den Eröffnungsworten der Gebärabteilung des Allgemeinen Krankenhauses). Mit dem Vertuschen der mehrheitlich außerehelichen Geburt und dem „Entfernen“ des unehelichen Kindes in außerhäusliche Pflege sollte gewissermaßen die Schande selbst getilgt werden.

Zum überwiegenden Teil kamen die Mütter aus der unteren und daher armen Gesellschaftsschicht. Die größte Gruppe, hauptsächlich Dienstmädchen, stammte aus Niederösterreich, gefolgt von Frauen aus Böhmen, Mähren und Ungarn; nur zu einem geringen Prozentsatz waren es „echte“ Wienerinnen. In beruflicher Hinsicht stieg der Anteil der Dienstbotinnen bis 1888 auf über 65 Prozent, die zweitstärkste Gruppe stellten Tagelöhnerinnen und Handarbeiterinnen dar.

Zwar wären die Kindesväter nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) bereits seit 1811 zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet gewesen, aber die Anstalt behielt die Wahrung ihrer Anonymität beinahe hundert Jahre weiter bei. Zudem gehörten auch die Väter überwiegend derselben mittellosen Bevölkerungsschicht wie die Mütter an, unterlagen damit dem Ledigenstatus und waren gar nicht in der Lage, einen eigenen Hausstand zu gründen. Dass die ledigen Kinder oftmals aus Beziehungen zwischen Dienstherren und Mägden entsprangen, dürfte laut Verena Pawlowsky eher die Ausnahme gewesen sein. Erst 1907 übernahm eine Rechtschutzabteilung innerhalb der Findelhausanstalt die Aufgabe, den Anspruch auf Alimentationszahlung geltend zu machen. Dies geschah allerdings in erster Linie nicht, um dem Recht des Kindes Genüge zu tun, sondern aus finanziellen Überlegungen, waren die staatlichen Kosten für die Versorgung der unehelichen Kinder doch rapide angestiegen.

Die Unterbringung bei Pflegeparteien

Die Findelkinder blieben nicht lange im Haus, sondern wurden so schnell wie möglich an „Kostparteien“ vermittelt. Ausdrücklich wird hier von Pflegefrauen, nicht von Pflegemüttern gesprochen, denn die Motivation dafür, ein fremdes Kind aufzunehmen, lag nicht im sozialen Engagement, sondern in der Möglichkeit für einen Zuverdienst. Das Pflegegeld stellte zwar durchaus einen Anreiz dar, bereichern konnte sich allerdings niemand daran.

Pfarrer in den umliegenden Gemeinden waren angehalten, von der Kanzel herab Werbung für die Aufnahme der Säuglinge zu machen, den Rest besorgte Mundpropaganda. Und der Bedarf war groß: Im Jahr 1881, als mit 9624 Kindern der Höchststand erreicht war, wurden pro Tag 26 neue Pflegeplätze benötigt! Der Ersatz der Fahrtkosten nach Wien, eine Erstausstattung für die Säuglinge und eine Sonderzahlung bei Erreichen des ersten Lebensjahres sowie die Befreiung von verschiedenen Kosten – unter anderem für die Bestattung verstorbener Findelkinder – sollten den Zulauf zusätzlich erhöhen.

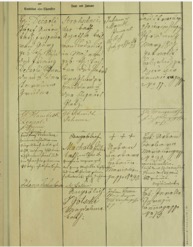

Trotzdem war es oft nicht einfach, genügend Frauen zu finden. Wenn nicht genügend Plätze in der Umgebung von Wien aufzutreiben waren, wurden Kinder sogar bis nach Ungarn vermittelt. Erst eine ansehnliche Anhebung des Pflegegelds im Jahr 1813 löste einen Ansturm an Interessentinnen aus. Und es ist nicht übertrieben, von einem regelrechten Pflegekinderhandel zu sprechen, wie auf folgender Abbildung dargestellt (Pawlowsky, Seite 155). In unmittelbarem Zusammenhang mit der Erhöhung der finanziellen Abgeltung steht der Rückgang der Kindersterblichkeit, die bis dahin bis zu 94 Prozent betrug, wovon die meisten Kinder bereits in den ersten Tagen nach Übernahme gestorben waren. Kinder jüdischer Herkunft, die vor der Aufnahme bei Pflegeparteien zwangsgetauft wurden, hatten übrigens eine noch geringere Überlebenschance.

Zuerst durften nur verheiratete Frauen oder Witwen, die zudem ein Wohlstands- und ein Sittlichkeitszeugnis vorweisen mussten, ein Pflegekind aufnehmen. Die Kostfrauen bekamen Anweisungen zur Pflege und Ernährung mit, deren Einhaltung mangels genügender Kontrollorgane jedoch nur höchst lückenhaft gewährleistet war. Seit den 1870er Jahren erlangten die leiblichen Mütter das Recht, selbst eine Pflegepartei, also auch Verwandte, wählen zu dürfen oder sogar selbst für ihr Kind zu sorgen. Kritische Stimmen hielten dem dagegen, dass dadurch der unehelichen Geburt Vorschub geleistet würde und durch Auszahlung eines (niedrigeren) Kostgeldes ledige Mütter gegenüber verheirateten bevorzugt würden. Doch die Kindersterblichkeit ging durch diese Regelung weiter zurück.

Geringe Überlebenschancen

Das Findelhaus erfüllte zwar den Anspruch, Kindesaussetzungen und -tötungen vorzubeugen, konnte aber den massenhaften Tod der ihm anvertrauten Kinder keineswegs verhindern. Auch aus diesem Grund war die Einrichtung immer wieder der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Wie aus unten stehender Grafik (Pawlowsky, S. 210) hervorgeht, starben in den 126 Jahren seines Bestehens von den rund 730.000 aufgenommenen Kindern beinahe 70 Prozent gleich innerhalb der ersten Tage nach der Geburt oder noch vor Ablauf der Verpflegungszeit bei Kostparteien! Was im 18. und im frühen 19. Jahrhundert durchaus ein gesamteuropäisches Problem darstellte.

Als großteils unerwünschte Kinder brachten sie bereits im Vorfeld schlechte Voraussetzungen mit. Die Mütter waren außerdem oftmals unterernährt und hatten in der Schwangerschaft schwere Arbeiten verrichten müssen, weshalb sie häufig „lebensschwache“ Kinder, sprich Frühgeburten, zur Welt brachten. Im Gegensatz zu heute galt damals ein Säugling mit einem Geburtsgewicht von unter 2 kg als „lebensunfähig“. 1799 erlag ein Viertel der Kinder den „Fraisen“ – heute mancherorts noch ein umgangssprachlicher Sammelbegriff für verschiedene Arten von Krämpfen.

Ein gewichtiger Faktor lag in der Ernährung: Brustkinder hatten gegenüber den mit einem Milch-Wasser-Mehl-Gemisch gefütterten „Wasserkindern“ eine deutlich höhere Überlebenschance. Man muss dabei bedenken, dass die hygienischen Bedingungen damals vielfach im Argen lagen. Aufgrund der Verwendung von unreinem Wasser und fehlender Lagerungsmöglichkeit – Kühlschränke gab es ja noch lange keine – war besonders im Sommer die Gefahr groß, dass Säuglinge verdorbene Milch erhielten und an Darminfektionen starben. Erst die Erfindung des Pasteurisierens und damit die Herstellung künstlicher Säuglingsernährung in größerem Stil verbesserte die Situation gegen Ende des 19. Jahrhunderts erheblich. Wenig überraschend dabei ist, dass erste Ernährungsexperimente an den Findelkindern unternommen wurden.

Raumnot und Geschäftemacherei

Aus der großen Zahl an Geburten ergab sich ein riesiger bürokratischer Aufwand: Die Kinder mussten registriert, zur späteren Auffindung mit dem „Kindeszeichen“ versehen und an Pflegeparteien vermittelt werden. Besonders wenn keine ausreichende Zahl an Pflegefrauen vorhanden war, herrschte akute Raumnot. Das war zum Beispiel der Fall, wenn die Reise im Winter witterungsbedingt erschwert war oder im Sommer die Feldarbeit Vorrang hatte. Man stelle sich nur die verschiedensten Ausdünstungen bei Überbelegung vor! Mangels differenzierter Diagnosemöglichkeiten wurde „schlechte Luft“ damals häufig für die Verbreitung von Krankheiten verantwortlich gemacht.

Man muss auch bedenken, dass das Haus neben seiner Funktion als Aufbewahrungsstätte ebenso die Pflege kranker Kinder und die Vermittlung von Ammen zu bewerkstelligen hatte. Nach Einführung der Pockenimpfung diente die Anstalt ab 1802 auch als Impfinstitut. Nebenbei bemerkt dienten die Findlingskinder bis zur Entwicklung von tierischen Impfstoffen als Lebendimpfstoff-Lieferanten. Erst 1857 erfolgte die bereits jahrzehntelang fällige Erweiterung. Diese Verzögerung verhinderte auch eine dringende Modernisierung der veralteten Einrichtungen.

Im Haus herrschten strenge Vorschriften, sowohl für das Personal als auch für die Ammen, welche das Gebäude nicht verlassen durften. Diese einengenden Regeln wurden jedoch mehrfach mithilfe von Schmiergeld umgangen, was 1888 im sogenannten „Trinkgeldskandal“ gipfelte. Auch mit der Unter-der-Hand-Vermittlung von Ammen in Privathaushalte oder dem Verkauf von Lebensmitteln aus der Anstaltsküche wurden nicht selten schmutzige Geschäfte gemacht.

Das Aus des Findelwesens

Etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich ein Einstellungswandel hinsichtlich der Illegitimität. Standen vorher die Fürsorge für ledige Mütter und der Mutterschutz im Vordergrund, fand nun eine Verschiebung Richtung Armenfürsorge und Kinderschutz statt. Das geschah einerseits dadurch, dass die Zahlabteilung an Bedeutung verlor und die Gebär- und Findelanstalt vermehrt zu einem Zufluchtsort für ein verarmtes Klientel wurde. Zugleich war man nun der Ansicht, Mütter und ihre Kinder sollten beisammen bleiben. Dies entsprach einem aufkeimenden Appell an die Mutterliebe. Hatte man früher die Überzeugung vertreten, die Kinder sollten dem schädlichen Einfluss ihrer „gefallenen“ Mütter entzogen werden, überwog jetzt die Meinung, dass das Zusammenleben von Mutter und Kind die Sittlichkeit der Frauen fördere. Außerdem erhielt das Argument, die abgegebenen Kinder würden um ein mögliches Erbteil gebracht, zunehmend an Stärke. All diese Strömungen führten sukzessive zur Auflassung und zum Abbruch des Findelhauses. Im Jahr 1910 wurde es durch das Niederösterreichische Landes-Zentralkinderheim abgelöst. Und immer waren es männliche Entscheidungsträger, die über das Schicksal von Frauen und Kindern entschieden.

Persönliches Resümee

Vieles, was uns so selbstverständlich erscheint, gab es damals schlichtweg nicht: Empfängnisverhütung, medizinische Versorgung, Mutterschutz, Sozialversicherung, Beratungsstellen, Mindestsicherung … Trotz aller derzeitigen Probleme und Missstände können wir nicht dankbar genug dafür sein, in die Jetztzeit hineingeboren zu sein. Was sich jedoch wie ein roter Faden durchzieht, ist die bittere Erkenntnis, dass Gedeih und Verderb immer vom Geld abhängen und wahrscheinlich auch in Zukunft immer abhängen werden.

Meine private „Forschung“ nach dem Erzeuger meines Großvaters ist noch nicht abgeschlossen. Zwar setzt sich das Bild Stück für Stück zusammen, aber vermutlich lassen sich nicht alle Rätsel lückenlos aufklären. Und vielleicht stellt sich die Abstammung von Leopold Julius letztendlich sogar als Mythos heraus, tauchten doch im Zuge der Ermittlung einige Ungereimtheiten auf.

Ich bekenne, dass mich Ehrfurcht ergriff, als ich im Wiener Landesarchiv die mikroverfilmten Aufnahmeprotokolle des Findelhauses und das etwa dreißig mal fünfzig Zentimeter große und sicher drei Kilogramm schwere Protokoll der Gebäranstalt in Händen hielt. Es war ein wirklich emotionaler Moment, als ich auf den gesuchten Namen meines „Opas“ beziehungsweise den seiner Mutter stieß. Oder als ich vor den beiden noch heute existierenden Toren der ehemaligen Gebäranstalt, Alserstraße 21 und 23, stand (siehe Foto oben; Pawlowsky, Seite 90).

Trotz seiner überschatteten Kindheit wurde mein Großvater, an den ich mich selbst nicht mehr erinnern kann und den ich nur von einem Foto her kenne, ein lebensfroher, gütiger Mensch. Womöglich war er mit einer robusten Konstitution gesegnet, vielleicht wurde ihm das Glück eines förderlichen Pflegeplatzes zuteil … Jedenfalls überstand er diese – zumindest für die unterprivilegierten Schichten – so elenden Zustände. Und es erfüllt mich mit Freude, sein Leben im Nachhinein würdigen zu können.