Sandra Kreisler ist vieles: Künstlerin, Sängerin, Autorin und Schauspielerin. Die Kosmopolitin setzt sich gegen Antisemitismus ein und hat in zahlreichen europäischen und internationalen Filmen und TV-Serien mitgewirkt. Ihr Vater ist der bekannte Wiener Kabarettist Georg Kreisler, der sich mit Titeln wie “Der Tod, das muss ein Wiener sein“ oder “Taubenvergiften im Park“ einen Namen gemacht hat. 2021 erschien ihr Buch “Jude sein. Ansichten über das Leben in der Diaspora“. Unsere Redakteurin Julia Rauch hat die Künstlerin im Jüdischen Museum Wien getroffen und mit ihr über ihr Buch, das Judentum, Antisemitismus und ihren Vater gesprochen.

Sandra Kreisler im Interview

In Bezug auf deinen Buchtitel “Jude sein. Ansichten über das Leben in der Diaspora“, was bedeutet “Jüdin sein“ für dich?

Das ist für mich persönlich sehr schwer zu sagen, denn ich war es ja nie nicht. Ich bin in diesem Bewusstsein aufgewachsen. Es ist einfach eine Volkszugehörigkeit und auch eine Form der Mentalität, des Humors. Es ist einfach eine Form, wie ich mich definiere und eine Gruppe von Menschen, denen ich mich zugehörig fühle. Aber es heißt auch Außenseiterin sein. Ich muss aber auch sagen, dass ich sowieso eine Außenseiterin war, dadurch, dass ich prominente Eltern hatte, da wächst man dann sowieso nicht wie “Lieschen Müller“ auf.

Welchen Einfluss hat das “Jüdin Sein“ auf dein Leben als Künstlerin und auch als private Person?

Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht sagen, denn ich war ja nie eine nicht-jüdische Künstlerin. Ich war aber auch nie so eine: „Ich bin eine jüdische Künstlerin“. Ich habe erst sehr spät angefangen, auch jüdische Lieder zu singen und mich damit auch auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht, denn es gehört zum Menschsein so dazu, so wie man sagt, man ist Frau, man ist Jüdin. Also ich bin Österreicherin, ich bin auch Deutsche, ich bin auch Amerikanerin, aber das bin ich ja alles nicht, dass ist einfach mein Pass. Ich verstehe mich als Europäerin.

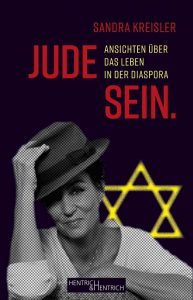

Jude Sein. Ansichten über das Leben in der Diaspora, Hentrich & Hentrich Verlag, 2021 © Sandra Kreisler

Dein Buch ist 2021 erschienen. Warum war es dir wichtig, dieses Buch zu schreiben?

Das ist ein bisschen wie ein Kochtopf, der brodelt und dann auf einmal übergeht. Es ist einfach wahnsinnig viel über die letzten zwanzig, dreißig Jahre passiert und irgendwann fängt man dann an.

Du schreibst in deinem Buch auch vom Auftrag aller JüdInnen, dem “Tikkun Olam“. Würdest du sagen, JüdInnen versuchen die Welt zu verbessern?

“Tikkun Olam“ ist ein Gebot, dass wirklich sehr tief im jüdischen Bewusstsein ist und mit dem man aufwächst. Es bedeutet “heile die Welt“ und tatsächlich kann man an allen Orten Juden sehen, die sich sehr intensiv damit befassen, die Welt zu “verbessern“. Ich glaube schon, dass es ein tiefes Bedürfnis im jüdischen Wesen ist, Situationen zu verbessern.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Antisemitismus. Wie hast du diesen im Vergleich zwischen Deutschland, Österreich oder auch Europa und Amerika erlebt?

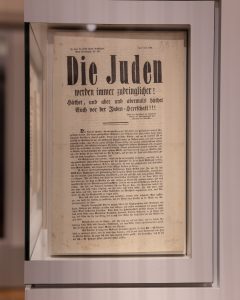

Antisemitisches Flugblatt 1848, Jüdisches Museum Wien © Jakob Untner

Ich weiß nicht, ob es da so viele Unterschiede gibt. Antisemitismus ist im Kern eine Angst vor der Moderne und eine Angst vor der Wurzellosigkeit, weil das Judentum nicht festzumachen ist. Es ist zugleich Religion und Volk. Man kann zum Beispiel Amerikanerin und Jüdin sein oder Französin und Jüdin. Das Judentum hat immer schon eine starke Kultur des Hinterfragens gehabt. Spießer haben Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen und die sie nicht kennen, das ist überall gleich, ob das jetzt in Österreich oder in Deutschland ist. Es äußert sich manchmal vielleicht ein bisschen anders. In Wien zum Beispiel, hat man den “jüdischen Schmäh“ so verinnerlicht, dass man sehr antisemitisch sein kann und trotzdem einen “jüdischen Schmäh“ hat und es gar nicht bemerkt. Das ist in Deutschland weniger, dafür sind dort die Juden assimilierter und haben das, was wir unter “jüdischem Schmäh“ verstehen, eigentlich gar nicht so oft.

Wenn man sich mit Dir beschäftigt, ist auch Dein Vater Georg Kreisler ein großer Themenpunkt und da gibt es ein Lied mit dem Titel “Schlag sie tot“ mit der Zeile: „Triffst du einen Judenbengel, spiele seinen Todesengel.“ Darf Satire in diesem Zusammenhang sein?

Ich denke, dass Satire alles darf, solange sie als Satire kenntlich ist. Ich muss dazu sagen “Schlag sie tot“ ist aus dem Spätwerk von Georg Kreisler und aus einer Zeit, von der ich persönlich denke, dass die Genialität seiner Lieder schon etwas ausgedünnt war. Ich finde es etwas zu plakativ. Gerade das Judentum und Antisemitismus betreffend, gibt es hunderte Lieder von ihm, die viel besser und viel genauer sind.

Im Lied geht es eigentlich nicht um Juden, sondern um einen hasserfüllten Europäer, der davon spricht, alle totzuschlagen, zum Beispiel die Juden, die Politiker, die Lehrer, einfach jeden. Sich dann ausgerechnet die Juden herauszusuchen und zu sagen, darf man das, halte ich von der Rezeption her nicht ganz zulässig, denn da reißt man Dinge aus dem Kontext. Bei diesem Lied hat er offensichtlich eine Wut gehabt und hat eine Figur geschrieben, die einfach alle umbringen möchte, weil ihm alles auf die Nerven geht. Es ist nicht ein Lied, um sich selbst auf die Titelseiten zu bringen. Er wollte etwas damit sagen und wenn man etwas mit einer Satire sagen möchte, finde ich es legitim.

Wie sehr steht man als Tochter von Georg Kreisler im Schatten des Vaters?

Ich hab dieses Jahr meinen 60. Geburtstag gefeiert und laufe immer noch unter Tochter herum. Das macht keinen Spaß, aber man muss sich irgendwann daran gewöhnen. Ich kann nicht mein Leben damit verbringen, Wasser mit einem Sieb bergauf schaufeln zu wollen. Das ist einfach so. Die Menschen hängen sich an etwas fest, an das sie gewöhnt sind und denken nicht weiter darüber nach. Ich habe mir aber trotzdem mein Leben gestaltet und meinen Weg gesucht. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran.

Hast du dazu jemals den Dialog mit deinem Vater gesucht? Oder hat er das einmal angesprochen und gemeint: „Du machst deine eigene Sache, ich finde das super“? Habt ihr darüber gesprochen?

Mein Vater hatte drei Kinder und ist kein Familienmensch. Er hat alle seine Kinder in sehr jungem Alter verlassen und wollte mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Ich war damals vierzehn, also noch vor einer Zeit, als ich eine Karriere gemacht habe. Mein Vater war ein Genie in seinem Bereich und ich glaube bei Genies nimmt das, wofür sie Genies sind, so viel Platz in der Seele und im Gehirn ein, dass sie keinen Platz mehr für etwas anderes haben. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, das er willentlich getan hat. Ich bin damit umgegangen, aber wir haben nie über meinen Beruf gesprochen, das war nicht möglich, da wir dann bereits keinen Kontakt mehr hatten.

Hattest du dennoch eine gute Beziehung zu deinem Vater oder war diese nur von Distanz geprägt?

Bis ich vierzehn Jahre alt war, hatte ich ein sehr spannendes Elternhaus. Ich war mit den Eltern immer mit auf Tournee, wir hatten nie so dieses Zuhause. Ich habe zwei Alpha-Eltern, das ist schwierig für Kinder. Einer meiner Brüder, mein Halb-Bruder ist schon früh gestorben und mein anderer “richtiger“ Bruder ist nach Australien ausgewandert, um möglichst weit weg zu sein, das sagt auch etwas aus. Ich glaube, dass ich sehr viel Positives zum Beispiel an Sprache, an genetischem Zugang zu Musik, Liedern, Kunst und Kultur mitbekommen habe. Das habe ich nicht gelernt von den Eltern, sondern das ist mir genetisch mitgegeben worden. Ich glaube, dass das sehr gut war, aber es hatte auch Nachteile, denn wenn man ein Kind von prominenten Eltern ist und bei Journalisten als Vier- oder Fünfjährige zu funktionieren hat und Dinge vorzutragen hat, dann ist das schon etwas. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich kann nicht sagen, wie es wäre, wenn es anders gewesen wäre. Ich kann nicht sagen, ob das besser oder schlechter gewesen wäre. Ich kann nur sagen, dass ich meinen Frieden damit gemacht und viel Positives daraus mitgenommen habe.

Redakteurin Julia Rauch im Gespräch mit Sandra Kreisler © Jakob Untner

Bezüglich der Corona-Pandemie: Bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sah man zum Beispiel, dass DemonstrantInnen einen Davidstern trugen oder Vergleiche mit dem Holocaust und den Konzentrationslagern gezogen wurden. Wenn du so etwas hörst, wie geht es dir damit?

Diese ganzen Corona-Demonstrationen in Österreich, in Deutschland und wahrscheinlich auch in der restlichen westlichen Welt sind durchzogen von Antisemitismus. Das war immer schon so. Alle Verschwörungstheorien sind auch antisemitisch. Es gibt nicht eine einzige Verschwörungstheorie, die nicht auch antisemitisch ist.

Natürlich ist es antisemitisch, mit einem Davidstern, auf dem ungeimpft steht, herumzugehen, denn das verharmlost, was passiert ist. Es ist also nicht nur antisemitisch, sondern auch gefährlich für die Restbevölkerung. In Deutschland gab es zum Beispiel ein elfjähriges Mädchen, dass sich mit Anne Frank verglichen hat, da sie wegen Corona ihre Geburtstagsparty verschieben musste. Das heißt, dieses Mädchen weiß nicht, was Faschismus wirklich ist und hat dann keine Hemmschwelle, wenn es größer wird und Menschen wie von der AFD oder der FPÖ kommen, weil gar nicht verstanden wird, wie gefährlich das Ganze ist. Als Hitler damals aufkam, hat man das zunächst auch nicht verstanden. Man sieht immer nur, wohin es am Schluss geführt hat und schon das wird jetzt vergessen. Und dass man diese Anfänge so nicht mitkriegt, halte ich für sehr gefährlich. Aber den Antisemitismus wird man nicht aus der Welt bringen können. Man kann aufklären, man kann erklären, man kann immer wieder darüber reden, abschaffen wird man ihn nicht können, glaube ich.

Zum Abschluss: Was sind deine Pläne für die Zukunft?

Ein willkürliches Datum und “Jetzt muss man etwas Neues machen“, das habe ich nicht, aber ich habe das nächste Buchprojekt schon in der Arbeit und das ist sehr spannend. Ich habe mir viel mehr vorgenommen, als ich eigentlich kann, denn ich bin keine Historikerin, möchte aber ein Buch über die Geschichte Israels – vom Neolithikum bis heute – schreiben, das faktenbasiert, aber dennoch spannend und unterhaltsam zu lesen ist. Nicht, dass man so einen dicken Schinken über die Geschichte lesen muss. Ich glaube, dass ich ein bisschen eine Gabe habe, komplizierte Inhalte einfach und unterhaltsam herunterzubrechen. Und da sitze ich daran.

Vielen Dank für das Interview!

Sandra Kreislers Podcast (auf allen Plattformen): “Israels kurze 5000 Jahre” auf Spotify